Memorandumの小部屋

本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web

Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。

無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。

DDSで「とにかく変調」(その1)

このWebページは「USBシグナル・ジェネレータキット(USB−DDS) [ #52003 ]」でAM変調をかける事を試みた結果を記録として残した個人的なメモです。 とにかくAM変調できれば良しとして、性能・機能については一切言及していません。 その点、ご了承願います。

− 目次 −

1.はじめに

2.「USB−DDS」抵抗R3(2.2kΩ)有り

3.「USB−DDS」抵抗R3(2.2kΩ)無し

4.動作確認

AM放送を受信するAMラジオの動作確認に際して、受信周波数範囲を確認するために「USBシグナル・ジェネレータキット(USB−DDS) [ #52003 ]」(以下、「USB−DDS」と略す)などの発振器を利用しています。 ただの発振器では搬送波のみのため、AMラジオ音声は受信時の雑音が消えて消音状態となり、本当に受信できているのだろうかと不安になります。 やはり変調機能を有するテストオシレータが欲しいと思い、DDS出力用のAM変調器を製作したいと思っていました。

その一環で、「USB−DDS」で使われているAD9851関連の資料を探していると、ANALOG DEVICES社 APPLICATION NOTE AN−423「Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer」を見つけました。

出典元 https://www.analog.com/jp/resources/app-notes/an-423.html

【 ANALOG DEVICES社 APPLICATION NOTE AN−423 】

この資料はAD9850用ですがAD9851にも適用できるようです。 この資料では汎用FET(2N7000)を用いた簡単な回路でAM変調をかける方法について記載されています。 ただし、綺麗なAM変調信号(Figure 1(A))を得るためには「broadband RF transformer」が必要です。 今回はAM変調がかかればよいと割り切り「とにかく振幅変調」(できればFigure 1(B)のような信号)を目指しました。 また、使用するDDSはいつも利用している「USB−DDS」としました。

AN−423「Figure2.RSET Modification」を参考にして「USB−DDS」向けの「RSET制御基板」を製作しました。 「USB−DDS」基板AD9851の12番ピン(RSET)は抵抗R3(2.2kΩ)を介してVR2のセンターピンに接続されています。 今回の改造ではこのVR2を取り去り、VR2のセンターピンのスルーホールから基板外部に信号を取り出すことにしました。 そのため、RESTは最小抵抗値2.2kΩとなります。

最初にRSET抵抗値を変更した際の「USB−DDS」OUT2(AD9851 21番ピン(IOUT)信号)電圧振幅、BNC出力電圧振幅の変化を測定しました。 BNC出力電圧振幅は本来は50Ω終端で測定すべきですか、本Webページでの測定はオシロスコープ入力1MΩ受けで観測しています。 そのため、OUT2(AD9851 21番ピン(IOUT)信号)電圧振幅の2倍の電圧となります。 また、発振周波数はAMラジオを想定して「USB−DDS」設定周波数を1MHzとしました。

【 RSET抵抗値特性 】

次に、AN−423「Figure2.RSET Modification」の抵抗R2を1.5kΩから470Ωに変更した「RSET制御基板(Rev.0)」を製作しました。 なお、キャパシタC1は手持ちの関係から510pFの代わりに470pFを利用しました。 また、入力段の抵抗R1はVsigを音声領域で利用しますので50Ωの必要はないと判断して10kΩに変更しました。 今回製作した「RSET制御基板(Rev.0)」の回路図を下記に掲載します。

【 「RSET制御基板(Rev.0)」回路図 】

「RSET制御基板(Rev.0)」の入力VsigにDC電圧を加えて入出力特性を測定しました。 測定例としてVsig=2.1Vdc時の波形確認画面を掲載します。 なお、目盛りを表示できるように画像をレタッチしたためCH2(水色)とCH4(青色)の区別ができなくなりました。その対応としてCH説明欄に波形形状や波形位置などの識別を追記しています。

|

CH1(黄色) |

: |

AD9851 12番ピン (200mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

CN3−2 (5V/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (100mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (100mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200ns/div |

【 入出力特性測定時波形(Vsig=2.1Vdc) 】

この画面のCH3/CH4のPeak−to−Peak電圧Vpp測定表示の数値を利用して、Vsig=1.9Vdc〜2.45Vdc間の入出力特性をグラフ化しました。

【 入出力特性(Rev.0回路) 】

上記結果のように制御電圧(Vsig)の電圧を変更することで各出力が変化することを確認できました。 なお、制御電圧(Vsig)を変化させてもAD9851の12番ピンの電圧は約1.27Vdc前後で一定でした。

入出力特性(Rev.0)では制御電圧(Vsig)の変化に対してBNC出力振幅/OUT2出力振幅がほぼ線形に変化する領域はとても狭い結果でした。 この結果よりそれなりの直線性で変調をかけることのできるVsig領域は2.1〜2.5V程度ととても狭い結果となりました。 ちなみにAN−423(AD9850)によればオフセット電圧約2.3V、振幅1.5Vppとの記載があります。

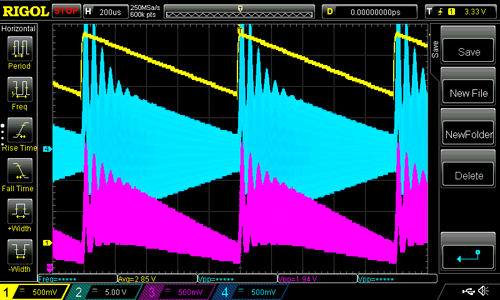

期待するような観測結果が得られないのを覚悟でVsigに1kHz正弦波を加えて波形観測しました。 正弦波はオフセット電圧約2.1V、振幅0.5Vppです。 また、1kHz方形波を加えた波形も参考までに掲載します。

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 AM変調時波形(1kHz正弦波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 AM変調時波形(1kHz方形波) 】

上記波形のようにCH3波形はVsig波形とは異なった波形となりました。 「USB−DDS」基板抵抗R3が邪魔しているようです。 AM変調さえかかればよい「とにかく振幅変調」ではこれでよいですが、AN−423の再現にもう少しトライすることにしました。

AN−423の再現のために、「USB−DDS」抵抗R3(2.2kΩ)無しの状態で測定をすることにしました。 「USB−DDS」抵抗R3(2.2kΩ)において、AD9851の12番ピン側のランド(パッド)から電線を引っ張り出して「RSET制御基板(Rev.1)」に接続することにしました。 その際 「RSET制御基板」の抵抗R12をAN−423に準じて1.5kΩに変更しました。 「RSET制御基板(Rev.1)」の回路図を下記に掲載します。

注意:回路図中の部品番号をAN−423から変更しています。

【 「RSET制御基板(Rev.1)」回路図 】

「RSET制御基板(Rev.1)」の入力VsigにDC電圧を加えて再び入出力特性を測定しました。 するとVsig電圧の比較的低い領域で波形が安定しない現象が生じました。 その一例としてVsig=2Vdcの観測波形を下記に掲載します。 なぜか安定であるべきVsig=2Vdcの波形自体が変動(不安定)しています。 「RSET制御基板(Rev.1)」回路図の問題ではなくVsig信号源の問題かもしれません。

|

CH1(黄色) |

: |

AD9851 12番ピン (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (50mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (50mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200ns/div |

【 「RSET制御基板(Rev.1)」波形例(Vsig=2.0Vdc) 】

これでは入出力特性を採ることができせん。 本来は原因調査をしないといけないのですが、そこは「とにかく振幅変調」の都合の良いところで動けばいいのです。 スキルの無さを横に置いておいて、経験的にキャパシタ追加を試みることにしました。 まずはVsigラインにキャパシタCa(0.1μF)を追加しました。

【 「RSET制御基板(Rev.2)」回路図 】

「RSET制御基板(Rev.2)」の観測波形を下記に掲載します。 相当改善されましたが、まだ不安定な領域が残っています。

|

CH1(黄色) |

: |

AD9851 12番ピン (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (50mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (50mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200ns/div |

【 「RSET制御基板(Rev.2)」波形例(Vsig=2.0Vdc) 】

キャパシタCaは信号源の容量性負荷となりますので、これ以上の静電容量増加は好ましくありません。 そのため、今後は 「RSET制御基板(Rev.2)」の出力側にキャパシタCb(0.1μF)を追加することにしました。

【 「RSET制御基板(Rev.3)」回路図 】

「RSET制御基板(Rev.3)」の観測波形を下記に掲載します。 これならば入出力特性の採取はできそうです。

|

CH1(黄色) |

: |

AD9851 12番ピン (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (50mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (50mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200ns/div |

【 「RSET制御基板(Rev.3)」波形例(Vsig=2.0Vdc) 】

「RSET制御基板(Rev.3)」を用いて入出力特性を再測定した結果を下記に掲載します。

【 入出力特性(Rev.3回路) 】

入出力特性(Rev.3)では制御電圧(Vsig)の変化に対してBNC出力振幅/OUT2出力振幅がほぼ線形に変化する領域に改善が見られました。 この結果よりVsig利用範囲はVsig=2.3〜3.3V(オフセット電圧2.8Vdc,振幅1Vpp)としました。

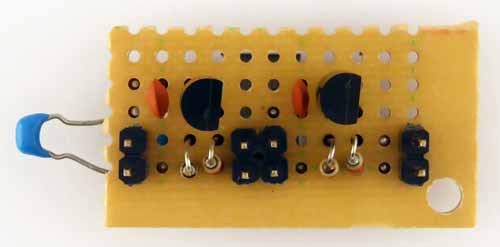

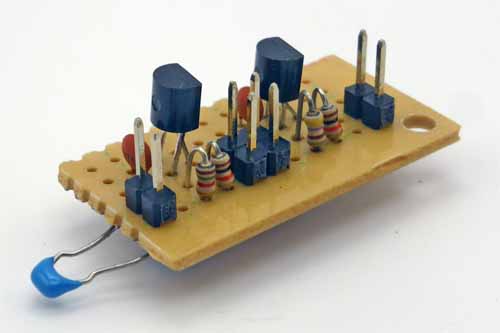

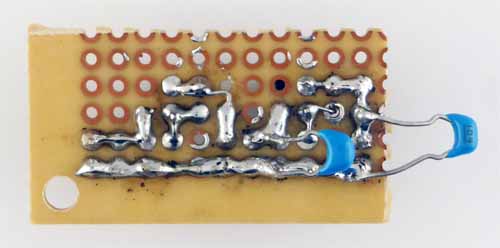

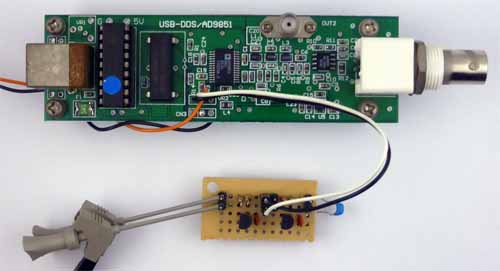

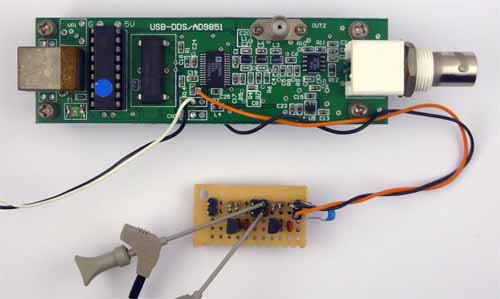

前記結果を基にして「とにかく変調」の動作確認をしまた。 その前に「RSET制御基板」外観、測定時外観を掲載します。

「RSET制御基板」は手元にあったユニバーサル基板の端切れを利用して製作しました。 製作当初は簡単な回路なので適当に端切れ基板を用いて「RSET制御基板(Rev.0)」を製作しました。 ところが「RSET制御基板(Rev.1)」回路では抵抗R12を1.5kΩに変更する必要がありました。 その際、端切れ基板に空きスペースが有ったこと、「RSET制御基板)」の部品点数が少ない事より「RSET制御基板(Rev.0)」を改造するのではなく、空きスペースに「RSET制御基板(Rev.1)」回路を追加することにしました。 このような経過を辿り、端切れ基板利用の「RSET制御基板」には「RSET制御基板(Rev.0)」回路と「RSET制御基板(Rev.1)」回路の2回路を搭載することになりました。 その後、キャパシタCa・Cbの追加が必要となりましたが、キャパシタCa・Cbは「RSET制御基板」のハンダ面側に取付けています。

左側:「RSET制御基板(Rev.3)」回路

右側:「RSET制御基板(Rev.0)」回路

【 「RSET制御基板 外観1 】

【 「RSET制御基板 外観2 】

【 「RSET制御基板 外観3 】

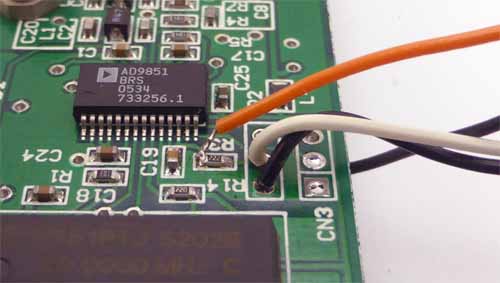

次に、「USB−DDS」基板R3抵抗有り時のVR2センターピン用スルーホールからの信号取出し、「USB−DDS」基板R3抵抗無し時のAD9851の12番ピンからの信号取出し状態を下記に掲載します。

【 信号取出し状態 】

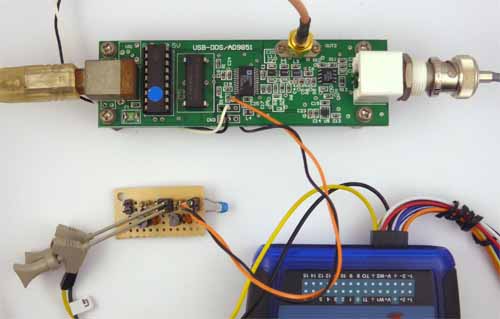

次に波形観測時の様子を下記に掲載します。

クリップでVsig信号を入力しています。

【 「RSET制御基板(Rev.0)」接続状態 】

クリップでVsig信号を入力しています。

【 「RSET制御基板(Rev.3)」接続状態 】

【 「RSET制御基板(Rev.3)」波形観測時状態 】

いよいよ変調動作確認です。 信号源は「高機能アクティブラーニングモジュールADALM2000」を用いました。 これはオフセット電圧、信号振幅電圧を独立して設定できます。 今回の用途にピッタリです。 観測結果を下記に掲載します。

|

CH1(黄色) |

: |

AD9851 12番ピン (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

CN3−2 (5V/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (200mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (200mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200ns/div |

【 オフセット電圧(Vsig=2.8Vdc)相当時 】

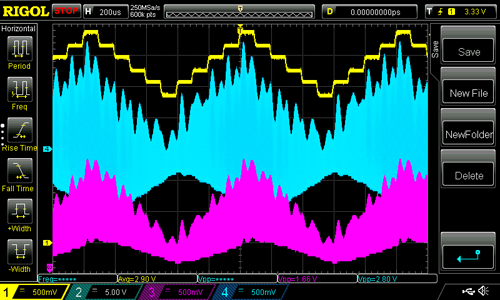

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 AM変調時波形(1kHz正弦波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 AM変調時波形(1kHz方形波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 AM変調時波形(1kHz三角波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 AM変調時波形(1kHz台形波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 AM変調時波形(1kHz上昇のこぎり波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 AM変調時波形(1kHz下降のこぎり波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

CH4(青色) |

: |

BNC OUT (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 AM変調時波形(1kHz階段波) 】

AN−423のFigure 1(B)のような信号にならない(波形歪みがひどくなりそうなのでVsig電圧を低くできない)、Vsig信号の急変時にリンギングのような波形変動生じているなど突っ込み所満載の観測結果です。 そうは言っても当初目標の「とにかく振幅変調」は達成できました。 当面はこの状態で利用することにしました。

最後に手持ちラジオによる復調時の音声波形を観測しましたので下記に掲載します。

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

ラジオ音声 (100mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 信号復調時波形(1kHz正弦波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

ラジオ音声 (100mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 信号復調時波形(1kHz方形波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

ラジオ音声 (100mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 信号復調時波形(1kHz三角波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

ラジオ音声 (100mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 信号復調時波形(1kHz台形波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

ラジオ音声 (100mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 信号復調時波形(1kHz上昇のこぎり波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

ラジオ音声 (100mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 信号復調時波形(1kHz下降のこぎり波) 】

|

CH1(黄色) |

: |

Vsig (500mV/div) |

|

CH2(水色) |

: |

ラジオ音声 (100mV/div) |

|

CH3(桃色) |

: |

OUT2 (500mV/div) |

|

時間軸 |

: |

200μs/div |

【 信号復調時波形(1kHz階段波) 】

![]() 目次に戻る

目次に戻る ![]() Memorandumの小部屋

へ戻る

Memorandumの小部屋

へ戻る ![]() ホームページへ戻る

ホームページへ戻る

End of This Page.